記事を書く時、意外に悩むのが見出しの書き方。見出しは読者への理解を手助けするとともに、検索エンジンにとっても重要なものです。

そこで、現役でライター・編集者として活動している筆者が、記事の見出しの概要やつけ方のポイント、具体的なステップなどを解説します。記事の見出しの書き方を詳しく知りたいと考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。

[cc id=707]

そもそも記事の見出しとは何か

記事の見出しとは、一言でいえば「トピックごとのタイトル」です。この上にある「そもそも記事の見出しとは何か」が、まさに記事の見出しといえる部分です。

見出しがなく、文章だけでの記事は内容のまとまりが不明なため、非常に読みにくい記事なってしまいます。見出しを作ることによって文章の構成を論理的にし、読者に理解しやすい記事にすることが可能です。

また、記事の見出しは読者だけでなく、Googleの検索エンジンにも文章構成を伝える重要な情報です。読者とGoogleの検索エンジンの両者にとって、記事の見出しは重要なものといえます。

Web記事の見出しはhタグで記述する

Web記事では、見出しは通常hタグで記述します。hタグはh1~h6の6種類で、たとえばh2タグは「<h2>Web記事の見出しはhタグで記述する</h2>」といった記述をします。

通常、記事で使うのはh1~h3タグで、原則h4~6タグは使いません。また、hタグごとに使い方があります。

次から、h1からh6までのタグについて、それぞれの役割と使い方を解説します。

h1タグ

見出しタグの中で最上位のh1タグは、一言でいえば「記事の内容を要約したもの」です。つまりは、記事のタイトルやテーマと考えて差し支えありません。この記事のh1タグは「記事の見出しはどうやって書く?現役ライターが書き方のポイントやステップを解説!」です。

そのため、h1を設定するのは1つのみです。

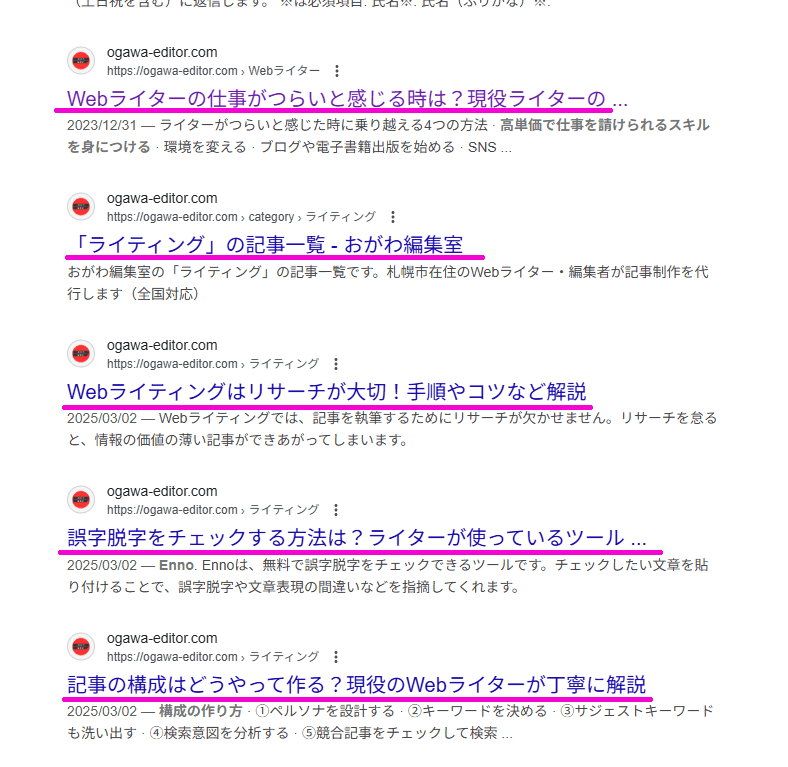

なお、h1とよく似たものにtitleタグがあります。h1タグはbodyタグ内に設置しますが、titleタグはheadタグ内に記述します。titleタグは、下記画像のように、Googleなどで検索したときに表示されるものです。

h1タグとtitleタグは似た役割をもつので、内容は同一でも基本問題ありません。事実、記事ではtitleタグとh1タグは同じになることが多くなっています。

h2タグ

h2タグは「記事の章の見出し」です。たとえば「そもそも記事の見出しとは何か」がh2です。大見出しともいわれているものです。

記事の大枠はh2で設定していき、h2だけで説明できない部分をh3へ細分化していきます。

h3タグ

h3は「h2を細分化した見出し」です。h2だけでは説明できない箇所を、h3へと細分化します。

記事では、h3は次のような使い方をすることが多くなっています。

- h2で~選、~点などとし、h3で項目を1つずつ解説

- h2で結論を伝え、その理由や根拠をh3で伝える

この記事でも、筆者は、h2「Web記事はhタグで記述する」であなたに見出しについて詳しく理解していただきたいと考え、h1~h6の各見出しの説明を1つずつ丁寧に説明したいと考えました。

しかし、この内容をh2だけで説明すると、1つの見出しの文章量が膨大なものとなり、とても親切な記事とはいえません。そこでh1~h6タグまでh3で細分化して説明すると読者に優しいと考え、h2「Web記事はhタグで記述する」の下にh3「h1タグ」「h2タグ」…と続ける構成としています。

h4タグ

h4とは「h3をさらに細分化した見出し」です。h3と同じ要領で、h3だけでは説明できない部分を、h4へとさらに細分化します。

ただし、h4は極力使わないようにしたほうがよいです。記事中にh4の使用を禁止されているわけではないですが、h4までネスト(入れ子)を作ってしまうと、読者に混乱を生む可能性が高くなります。

特に最初から順に読んでいる読者にとって、h4を読んでいると、その親の見出しであるh3や、その親のh2がわからなくなってしまいます。つまり「今読んでいる見出しが、どの大枠の中で説明されている内容か」ということがイメージしづらくなってしまうのです。

h4まで細分化している場合、いっそのことその親であるh3ごと、h2へ昇格できないか検討してみます。それでもどうしても無理、h4まで細分化しないと読者に伝わらないと考えるのであれば、h4を使用してもいいでしょう。

[char no=”1″ char=”筆者”]筆者もたまに、クライアントへ納品する記事でもh4を使うので「h4=絶対ダメ」ということではありません。ただ、h4まで細分化すると読者が読んでいる途中で迷子になってしまうリスクが高まるので、やむを得ない場合を除きh1~h3で記事を構成するようにしてみてください。[/char]

h5・h6タグ

ここまでくれば、h5・h6が何か自明でしょう。ただ、原則h5・h6は記事で使いません。

h5・h6まで細分化している記事は、確実に構成の作り方が悪いです。ここまで細かく細分化してしまうと、途中で読者が迷子になること間違いありません。

[char no=”1″ char=”筆者”]筆者はこれまでのライター生活の中で、記事にh5・h6を見たことがありません。[/char]

記事の見出しを付ける際のポイント

ここまで記事の見出しについて簡単に説明したところで、記事の見出しの付け方に関するポイントをいくつか解説します。

見出しに続く内容をパッと想像できる

記事の見出しを見ることで、その下に続く内容をパッと簡単に想像できることが重要です。

見出しは文章のまとまりを作り、内容の理解を促すためにあるものです。その役割を果たす見出しがわかりにくければ、本末転倒になってしまいます。

コーヒーを題材にして、良い見出しと悪い見出しの例を見ていきましょう。

- 自宅で美味しいドリップコーヒーを淹れる3つのコツ

- コーヒー豆の鮮度を長持ちさせる保存方法

- コーヒーが体に与える5つの健康効果

- コーヒーについて(コーヒーの何を説明するのか不明)

- コーヒーに関する専門家のアドバイス(どんな専門家が、何についてアドバイスをするのか不明)

- コーヒーの新たな発見(何に関する発見なのかが不明)

上記の良い見出しの例のように、記事の見出しはなるべく具体的に、内容のイメージをしやすいように意識しましょう。

キーワードを入れる

SEO記事では、見出しになるべくキーワードを入れることが不可欠です。見出しにキーワードがあると、検索エンジンのクローラーが記事をインデックスしやすくなるからです。

たとえば、この記事の対策キーワードは「記事 見出し」なので、h2には「そもそも記事の見出しとは何か?」とし、効果的にキーワードを入れています。

また、上記キーワードのサジェストキーワードには「記事 見出し 付け方」とあったので、h2「見出しの付け方の7ステップ」という見出しも作成しました。

SEO記事は読者だけでなく、検索エンジンにも優しい内容であることが求められます。この記事のように、見出しにはなるべくキーワードを盛り込むようにしましょう。

[char no=”1″ char=”筆者”]ただし、無理やり見出しにキーワードを含めることはおすすめしません。たとえば「記事の見出しとは?記事の見出しの定義を解説」「記事の見出しで最上位の見出し『h1タグ』とは」など、不自然にキーワードを含めると、わかりにくい見出しになってしまいます。[/char]

読者が知りたい順番に並べる

見出しは、読者が知りたい内容に優先順位をつけて、優先順位の高い内容から順番に並べるのが基本です。なぜなら、GoogleやYahoo!で検索しているユーザーは、すぐに答えを知りたいと考えているからです。

たとえば「seo とは」というキーワードを例に挙げてみましょう。このキーワードには「SEOとは何か知りたい」という検索意図がもっとも強いことがわかります。このキーワードに対し「SEOとは何か」という見出しを最後に説明し、「SEO対策ですること」という見出しを最初で説明したとしましょう。

<h2>SEO対策ですること</h2>

<h2>SEO対策をするメリット</h2>

<h2>SEO対策をするデメリット</h2>

<h2>SEO対策を外注する際の費用目安</h2>

<h2>SEO対策とは何か</h2>

上記のような記事の場合、読者はしばらく記事を読み進めても、SEOの意味がわかりません。最後のほうになってようやくSEOの定義がわかりますが、しばらく読み進めても答えが出ない記事では、読者は離脱するのが一般的です。

つまり、離脱を防ぐには、読者が知りたい情報(検索意図)に優先順位をつけて、高いほうを先に説明することが重要です。

なお、検索意図の優先順位の付け方については、下記の記事で、10のステップから成る実践的な方法を紹介しています。あわせて参考にしてみてください!

結論を明示する

次からは、テクニック的な話になります。効果的な見出しの付け方として、見出しに結論を明示する方法があります。

たとえば「SEOとは」「ダイエットに最重要なこと」という簡潔な見出しにするのではなく、「SEOとは検索エンジン最適化のこと」「ダイエットには睡眠が最重要」というように、あらかじめ答えを出してあげるやり方です。

皆さんは、GoogleやYahoo!で調べてサイトを閲覧したとき、まず目次を見て自分の求める答えが記事にあるかどうか探しませんか?

この時、見出しに結論が書いてあると、読者は「この記事に自分が求めている答えがある!」と感じ、記事を読み進めるようになります。

つまり、結論を明示した見出しは、読者がせっかく記事を見たのにすぐにブラウザバックする「離脱」を防ぐ効果も期待できます。

[char no=”1″ char=”筆者”]手品の種明かしをするような記事は、かえって離脱を招くのでは?と考える方がいるかもしれません。それは明確に間違いです。見出しを読むだけで答えを得るのはほぼ不可能で、本文を読み進める必要があります。たとえば「SEOとは検索エンジン最適化のこと」という見出しで、SEOについて理解が深められますか?それはあり得ないと思います。[/char]

あえて答えを隠す

「結論を明示するテクニック」ではなく、対となる「あえて答えを隠す」という方法もあります。

たとえば「睡眠にもっとも重要なのは〇〇だった!?」「結局、ダイエットに効果があるのはこれだった」というように、答えを伏せることで読者に期待感を抱かせて、記事を読み進めてもらう方法です。

上記の「〇〇」のように伏字にしたり、疑問形にしたりすることで、読者は「何が書いてあるんだろう?」という興味を引き立てるテクニックです。

- 毎朝のコーヒーに◯◯を加えるだけで健康効果が倍増!?

- 医師も推奨?コーヒーを飲む「ベストなタイミング」はこれ

- コーヒーを1日◯杯飲むと寿命が延びるのはなぜ?

上記のような見出しにすると、内容が気にならないでしょうか?このように、あえて答えを隠すことで読者の興味をひくというテクニックもあります。

なお「結論を明示する」と「あえて答えを隠す」という2つのテクニックは、適宜使い分けるようにしましょう。

たとえば、比較的答えに斬新さや目新しさがない場合「結論を明示する」が有効です。「SEOとは検索エンジン最適化のこと」「所得が増えれば納める税金が増える」といった見出しですね。

一方、答えに斬新さや目新しさがある場合「あえて答えを隠す」が役立ちます。たとえば、「実は筋トレで〇〇は間違いだった!?」「最近話題のAIってこんなこともできるらしい」といった見出しが考えられます。

数字を振る

よく記事を読み進めていると「これって、いったい何の話をしてるんだっけ?」というように、迷子になることはありませんか?

これは、読者が記事の内容を整理できていない時に起こる現象です。そこで、見出しに数字を振って、読者が内容を整理しやすいように助けてあげます。

数字を振るケースで、よく用いられる場面が「具体的な実践方法やポイントなどを伝える時」です。たとえば、次のような見出しでは数字を振るとわかりやすくなります。

<h2>健康のために意識したい3つのポイント</h2>

<h3>1.睡眠は8時間以上取る</h3>

<h3>2.週に2回、1回30分以上は運動する</h3>

<h3>3.食事は脂質を抑える</h3>

このようにナンバリングすれば、たとえばh3の「3.食事は脂質を抑える」の部分を読んでいても「健康のために意識したいポイントの1つを説明しているんだな」と理解できます。

[char no=”1″ char=”筆者”]数字を振るのは簡単な作業ですが、それでも読者の理解を助ける、強力な効果を発揮してくれる手法です。[/char]

粒度を合わせる

これができていない記事も多いのですが、現役ライターの筆者がぜひ意識してほしいと感じるポイントの1つに「粒度を合わせること」があります。

「粒度を合わせるってなんのこと?」と疑問を抱いているあなたに、まずは“粒度の合っていない見出し”を見ていただきましょう。

<h2>お金を貯金するうえで意識したい4つのポイント</h2>

<h3>1.そもそも貯金とは</h3>

<h3>2.無駄遣いを徹底的に省くことが重要</h3>

<h3>3.貯金には家計簿が必須です</h3>

<h3>4.家計簿の付け方</h3>

これはかなり極端な例ではありますが、上記の見出しはなんだか読みにくさを覚えませんか?いろいろと突っ込みたい見出しではありますが、粒度が合っていない箇所を2つ取り出してみましょう。

1つめは「h3タグでは貯金で重要なポイントが紹介されていないといけないのに、内容の種類がバラバラ」という点です。

「1.そもそも貯金とは」で貯金の定義を述べたかと思えば、「2.無駄遣いを徹底的に省くことが重要」「3.貯金には家計簿が必須です」では貯金の重要なポイントを解説、さらに「4.家計簿の付け方」では3の話をさらに深掘りして家計簿の付け方まで具体的に解説してしまっています。h3タグで箇条書きしているのに、種類がバラバラなのが問題なのです。

そもそも、ここは貯金のために重要なポイントを紹介する見出しです。つまり、内容的に正しいのは2,3だけであり、1,4はここで説明する内容ではありません。

「4.家計簿の付け方」はおかしいと感じないかもしれませんが、ポイントは抽象的、家計簿の付け方は具体的な話です。抽象的な話(ポイント)の中に、具体的な話(家計簿の付け方)を入れるのは、やや違和感です。

筆者がもし家計簿の付け方を説明するのであれば、切り分けて、別の見出しで説明するでしょう。

そして、実はまだ粒度が合っていない箇所があります。それが「<h3>3.貯金には家計簿が必須です</h3>」です。ほかのh3は敬語を使っていないにもかかわらず、ここだけ敬語を使っているのはおかしいですね。

ほかにも「形容詞終わりと名詞終わりのh3が混ざっている」という、粒度のずれた見出しもあります。

これらの問題を踏まえ、粒度を合わせてみると次のようになります。

<h2>お金を貯金するうえで意識したい4つのポイント</h2>

<h3>1.無駄遣いを徹底的に省く</h3>

<h3>2.家計簿をつける</h3>

<h3>3.先取り貯蓄をする</h3>

<h3>4.貯金用の口座にお金を貯める</h3>

粒度のズレは読者に混乱や違和感を生む原因となります。「敬語なら敬語で統一」「同列の見出しの品詞を合わせる」など、見出し同士で粒度を合わせることを意識しましょう。

見出しの付け方の7ステップ

次に、見出しの具体的な付け方を7ステップで解説します。なお、ここでは大まかな見出しの付け方の流れを解説しています。

- キーワードを決める

- キーワードから検索意図を分析する

- Q&Aサイトから検索意図を知る

- 競合記事から検索意図を知る

- 検索意図を見出し名に変える

- オリジナリティのある情報がないか考える

- 見出しに優先順位をつける

1.キーワードを決める

SEO記事は、キーワードに対して記事を書くものです。そのため、まずはキーワードを決めることから始まります。キーワードについて詳しく語り始めると長文になってしまうのでここでは控えますが、SEO記事では基本「インフォメーショナルクエリ」に対して記事を制作します。

インフォメーショナルクエリとは「情報型」ともいわれ、「情報を知りたい」「悩みを解決したい」といった意図を含むクエリのことです。「記事 書き方(記事の書き方を知りたい)」「頭痛 原因(頭痛の原因を知り、解決したい)」といったクエリが、インフォメーショナルクエリに該当します。

キーワードを洗い出す方法はさまざまですが、たとえばGoogleが提供しているキーワードプランナーや、ラッコキーワードが便利です。

2.キーワードから検索意図を分析する

キーワードを決めたあとは、キーワードから検索意図を分析します。検索意図とは「GoogleやYahoo!などで、ユーザーが検索した目的」です。たとえば、先ほどの「記事の書き方を知りたい」「頭痛の原因を知り、解決したい」といった意図が、検索意図に該当します。

検索意図を分析する基本は「ユーザーはどのような悩み、わからないことを抱えてそのキーワードで検索しているのか?」を想像することです。

たとえば「記事 書き方」というキーワードがどのような検索意図で検索されているのでしょうか?筆者がこのキーワードを聞いて想像したのは、次のような検索意図です。

- どうやって記事を書くのかわからない

- 記事の書き方の手順を知りたい

- 読者に伝わる、上手な文章を書く方法を知りたい

このようなところでしょうか。慣れてくればキーワードを見るだけで検索意図がわかるようになってきますが、それだけでは不十分です。そこで、次に実施したいのが「Q&Aサイトから検索意図を知る」と「競合記事から検索意図を知る」です。

3.Q&Aサイトから検索意図を知る

Yahoo!知恵袋や教えて!gooなどのQ&Aサイトでは、日常のあらゆる疑問や悩みなどが寄せられています。これは、検索意図を探すのに便利な宝の山です。実際にYahoo!知恵袋で調べてみると、次のような質問を見つけました。

記事の書き方に悩んでいます。

記事を書く時ってどこまで書けばいいんでしょうか?

例えば、筋トレ 効果の記事を書く場合、筋トレのやり方まで書くのか、効果だけを書くのか、はたまた筋トレとは?というところから書くのか、わかりません。

どうすればいいんでしょうか?

※出典:Yahoo!知恵袋「記事の書き方に悩んでいます。記事を書く時ってどこまで書けばいい…」

このQ&Aを分析してみて、新たに検索意図を追加できました。

- どうやって記事を書くのかわからない

- 記事の書き方の手順を知りたい

- 読者に伝わる、上手な文章を書く方法を知りたい

- 記事のトピックについてどこまで詳しく、またどの程度の範囲の内容まで扱うべきか悩んでいる←追加

このように、自分では思いもよらなかった検索意図を発見することにもつながるので、ぜひQ&Aサイトも活用してみてください。

4.競合記事から検索意図を知る

Q&Aサイトとあわせて、検索意図を知るのに便利なのが「競合記事」です。特に、検索して1ページ目に表示している記事は、Googleが初めに表示しているという点で、「その検索キーワードに対して答え(に近い情報)を出している」といっても差し支えありません。

実際に「記事 書き方」で調べてみて、1ページ目に表示されている競合記事の見出しを分析してみました。競合記事の分析の結果、次のように検索意図を追加できました。

- どうやって記事を書くのかわからない

- 記事の書き方の手順を知りたい

- 読者に伝わる、上手な文章を書く方法を知りたい

- 記事のトピックについてどこまで詳しく、またどの程度の範囲の内容まで扱うべきか悩んでいる

- 読者に(デザイン的に)見やすい記事を作りたい←追加

競合記事もおおむねこれまで分析した検索意図が盛り込まれていましたが、とある記事に「理解しやすい文章を作るための文章装飾のコツ」といった見出しがありました。顕在的な検索意図ではありませんが、このニーズも盛り込んでみると、記事に厚みが生まれそうです。

5.検索意図を見出し名に変える

検索意図は、つまり読者が知りたい、解決したい情報であるということ。そこで、検索意図を見出しに変換できれば、読者に役立ちそうな記事になりそうです。

「記事の見出しを付ける際のポイント」の内容を参考に、検索意図を見出しに変換してみましょう。

- どうやって記事を書くのかわからない、記事の書き方の手順を知りたい→記事の書き方の手順(キーワードも盛り込んでいる)

- 読者に伝わる、上手な文章を書く方法を知りたい→読者に読まれる記事を書くためのポイント〇つ

- 記事のトピックについてどこまで詳しく、またどの程度の範囲の内容まで扱うべきか悩んでいる→記事で網羅すべき範囲は?、記事で書かなくてもよい内容

- 読者に(デザイン的に)見やすい記事を作りたい→「読者に読まれる記事を書くためのポイント〇つ」をh2で設定して、その下のh3で「デザイン的に見やすい記事にする」を説明

これで、検索意図に対応した見出しを作れました。

6.オリジナリティのある情報がないか考える

これまで検索意図を分析しましたが、このままでは「オリジナリティがない、面白みがない文章」になってしまいます。今Web上によくある記事で、このままでもたしかに読者の悩みを解決できますが、さらに記事に個性を持たせることで、読者の印象に残る記事に仕上げられます。

たとえば、筆者であれば5年以上現役ライターとして知見を得たり、苦難を超えたりしてきた経験があるので、次のような見出しを作れそうです。

- 読者に読まれる記事を書くためのポイント〇つ→現役ライターが実践してきた記事を書くためのポイント〇選

- 記事を書く手が止まってしまった…そんな時にやるべきことは?

このように、自身の経験や知見を活かして追加できそうな見出しを検討してみましょう。

7.見出しに優先順位をつける

ペルソナの検索意図を洗い出したあとは、先述の通り、検索意図に優先順位をつけて、優先度の高い見出しから並べていくことにします。キーワードは「記事 書き方」なので、やはり記事の具体的な書き方、実践的な手順を知りたいと考える方が多いでしょう。

そこで、先ほどまで洗い出した検索意図に優先順位をつけてみました。筆者が「記事 書き方」で見出しを作るなら、次のようになります。

- <h2>記事の書き方の手順</h2>(優先順位が最も高い)

- <h2>現役ライターが実践してきた記事を書くためのポイント〇選</h2>(h3で「デザイン的に見やすい記事にする」も説明)(次に重要)

- <h2>記事で網羅すべき範囲は?</h2>、<h2>記事で書かなくてもよい内容</h2>(優先順位はあまり高くない)

- <h2>記事を書く手が止まってしまった…そんな時にやるべきことは?</h2>(優先順位はあまり高くない)

ここでは大まかな見出しの付け方について紹介しました。より実践的で、具体的なテクニックは以下の記事でも解説しているので、あわせて参考にしてみてください!

まとめ:記事の見出しは内容の理解を促す重要な情報

記事の見出しは、一言でいえば「トピックごとのタイトル」です。ただ文章を並べるだけの記事は内容のまとまりを理解しにくくなりますが、見出しを作ることで文章の内容を論理的に構成し、読者および検索エンジンに優しい記事になります。

記事の見出しをつけるには、検索意図の分析や結論を明示するなどのポイントが重要のほか、あえて答えを隠すといったテクニックもあります。この記事では、検索意図から作り上げる記事の見出しの作り方を紹介しているので、ぜひ参考にして、記事を書いてみてください!

[cc id=710]